近年、企業の規模を問わず情報漏洩事件が頻繁に報道されており、自社のセキュリティ体制に不安を感じているご担当者様も多いのではないでしょうか。

情報漏洩は、一度発生すると企業の信用を大きく損ない、事業の存続すら危うくする深刻な問題です。

効果的な対策を講じるためには、まず「何が原因で情報漏洩が起きるのか」を正確に理解することが不可欠です。

本記事では、情報漏洩の主な原因を外部要因と内部要因に分け、それぞれの具体的な手口と、企業が取るべき基本的な対策について網羅的に解説します。

目次

そもそも情報漏洩とは?企業の存続を揺るがすリスクを解説

対策を考える前に、まずは「情報漏洩」という言葉の定義と、それがもたらすリスクについて正確に理解しておくことが重要です。

守るべき対象と失うものの大きさを知ることで、対策の必要性がより明確になります。

企業が守るべき「情報」の定義

情報漏洩における「情報」とは、単にデータのことだけを指すわけではありません。個人情報保護法で定められている「個人情報」はもちろんのこと、企業の競争力の源泉である「営業秘密」や「技術情報」、さらには取引先情報や財務情報など、外部に漏れることで企業に損害を与える可能性のあるあらゆる情報が含まれます。

これらの情報は、データとしてサーバーに保管されているだけでなく、従業員のPCやスマートフォン、USBメモリ、さらには紙の書類といった様々な形で存在します。守るべき情報がどこに、どのような形で存在しているかを把握することが、セキュリティ対策の第一歩となります。

情報漏洩がもたらす深刻な被害

情報漏洩が発生すると、企業は様々な被害に見舞われます。直接的な金銭被害だけでなく、目に見えない損害が長期的に経営へ影響を及ぼすことも少なくありません。

| 被害の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 金銭的損害 | 漏洩した顧客への損害賠償、対応窓口の設置費用、原因調査やシステム復旧にかかる費用、事業停止による機会損失など。 |

| 信用の失墜 | 顧客や取引先からの信頼を失い、ブランドイメージが低下します。これにより、顧客離れや取引停止につながる可能性があります。 |

| 行政処分・罰則 | 個人情報保護法などの法令に違反した場合、行政からの勧告や命令、さらには罰金が科されることがあります。 |

| 事業継続の困難 | 重大なインシデントの場合、信用の失墜や金銭的損害により、事業の継続が困難になるケースもあります。 |

これらの被害は、企業の規模に関わらず発生する可能性があります。たった一度の漏洩が、これまで築き上げてきた全てを失うきっかけになり得るのです。

情報漏洩の主な原因は「外部要因」と「内部要因」に大別される

情報漏洩の原因は多岐にわたりますが、大きく「外部要因」と「内部要因」の2つに分類して考えると理解しやすくなります。

外部要因とは、悪意を持った第三者によるサイバー攻撃が原因となるケースです。反対に、内部要因とは従業員の不注意(ヒューマンエラー)や、意図的な不正行為が原因で発生するケースを指します。

こうした漏洩は、外部からの攻撃によるものと同等か、それ以上の割合で発生しているとされています。

企業のセキュリティ対策においては外部対策に加え、アクセス制御や業務プロセスの見直し従業員教育などの内部統制の強化も不可欠であり、両面からアプローチすることが極めて重要です。

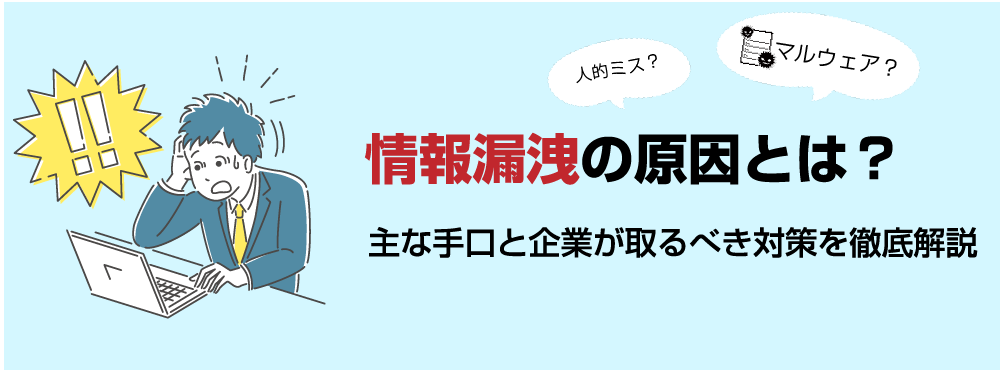

【外部要因】サイバー攻撃による情報漏洩の4大原因

悪意を持った攻撃者は、様々な手口で企業の情報を狙っています。ここでは、代表的なサイバー攻撃による情報漏洩の原因を4つ紹介します。

原因1:マルウェア・ランサムウェアへの感染

マルウェアとは、コンピュータウイルスやスパイウェアなど、利用者に害をなす不正なソフトウェアの総称です。

従業員が業務メールに偽装された添付ファイルを開いたり、不正なWebサイトを閲覧したりすることでPCが感染し、内部情報を外部に送信されたり、ファイルを人質に取られたりします。

特に近年、「ランサムウェア」による被害が深刻化しています。これは、感染したPCやサーバー内のデータを暗号化して使用不能にし、元に戻すことと引き換えに身代金を要求するマルウェアです。

最近では、身代金の要求に加えて「支払わなければ盗んだ情報を公開する」と脅迫する二重恐喝(ダブルエクストーション)の手口も増えており、企業にとって大きな脅威となっています。

原因2:不正アクセスによるサーバーへの侵入

不正アクセスとは、アクセス権限のない第三者が、ID・パスワードの窃取やシステムの脆弱性を利用して、サーバーや情報システムに侵入する行為です。

例えば、退職した従業員のアカウントが削除されずに残っていたり、初期設定のままの簡単なパスワードを使い続けていたりすると、それを足がかりに侵入されるリスクが高まります。侵入に成功した攻撃者は、サーバー内に保管されている顧客情報や機密情報を自由に盗み出すことができてしまいます。

原因3:フィッシング詐欺による認証情報の窃取

フィッシング詐欺は、実在する企業やサービスになりすましたメールやSMSを送りつけ、偽のログインページに誘導し、IDやパスワードなどの認証情報を盗み出す手口です。

盗まれた認証情報は、不正アクセスに悪用されます。特に近年は、クラウドサービス(Microsoft 365、Google Workspaceなど)のアカウント情報を狙う手口が増加しています。従業員一人のアカウントが乗っ取られただけで、社内の重要な情報が広範囲に漏洩する危険性があります。

原因4:OSやソフトウェアの脆弱性を狙った攻撃

脆弱性(ぜいじゃくせい)とは、OSやソフトウェアにおけるプログラムの不具合や設計上のミスが原因で発生する、情報セキュリティ上の欠陥のことです。

この脆弱性を放置していると、攻撃者にそこを突かれて不正に侵入されたり、マルウェアに感染させられたりする原因となります。ソフトウェアの開発元は、脆弱性が発見されると、それを修正するための更新プログラム(パッチ)を配布します。使用しているPCやサーバーのOS、ソフトウェアを常に最新の状態に保つことが、非常に重要です。

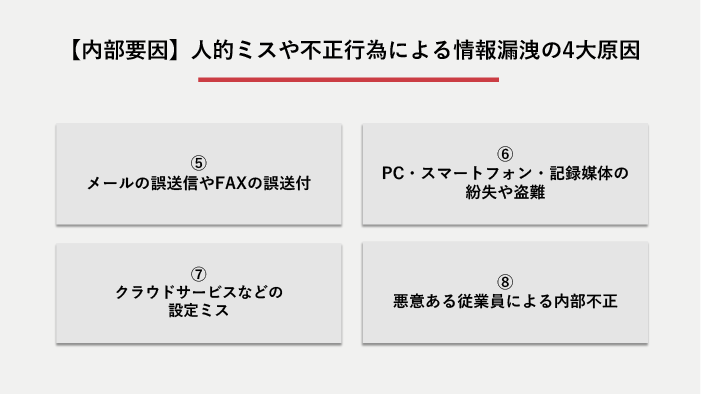

【内部要因】人的ミスや不正行為による情報漏洩の4大原因

どれだけ強固なシステムを導入しても、それを使う「人」に起因する情報漏洩をゼロにすることはできません。ここでは、内部要因による代表的な原因を4つ紹介します。

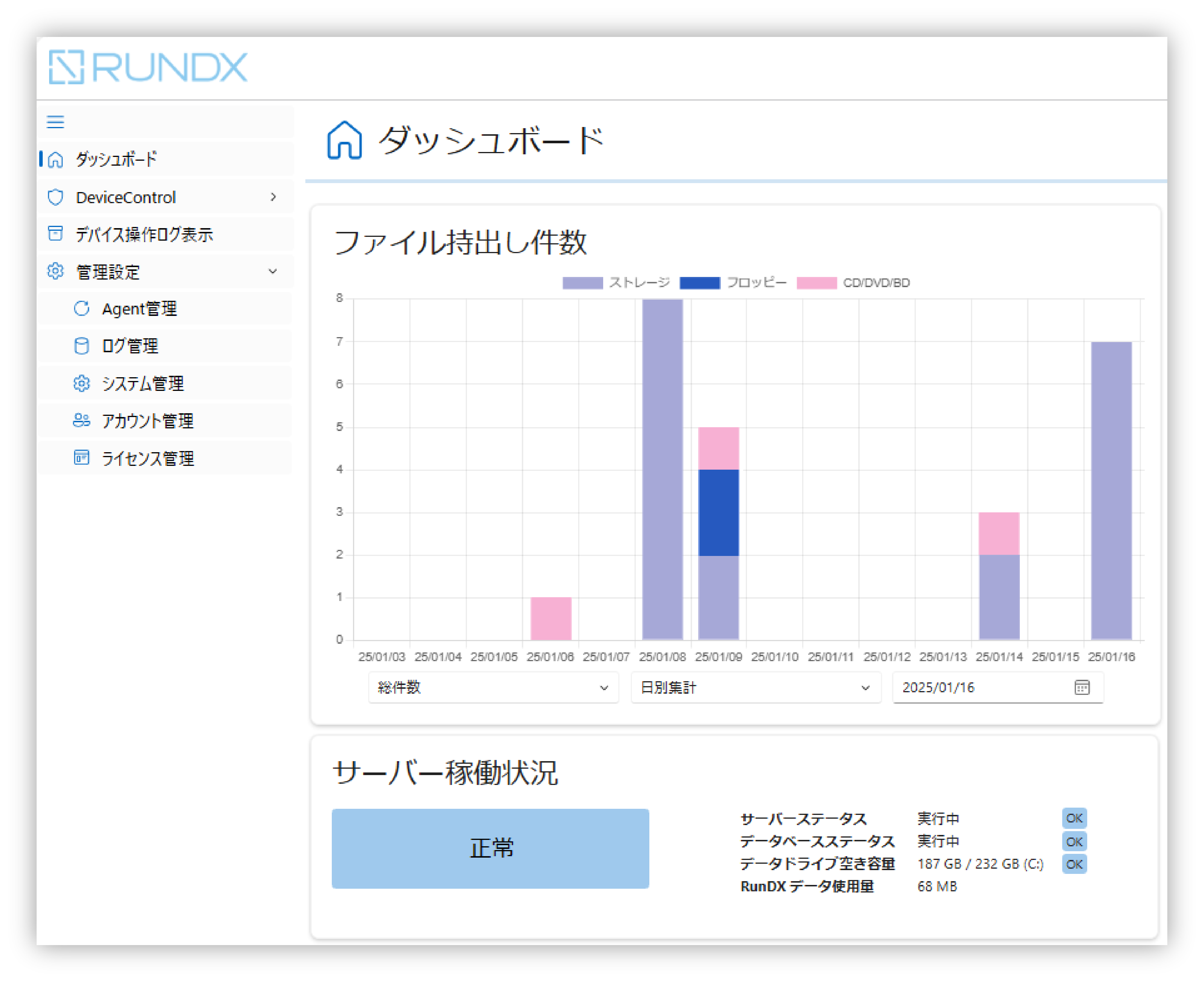

「デバイス制御で内部不正を防止しよう」 « runexy-dlp

原因5:メールの誤送信やFAXの誤送付

内部要因の中で最も頻繁に発生するのが、メールの誤送信です。宛先を間違える、BCCに入れるべきアドレスをTOやCCに入れてしまう、添付するファイルを間違えるといった単純なミスが、個人情報や機密情報の漏洩に直結します。

FAXの番号間違いや、印刷した書類の放置なども同様のリスクをはらんでいます。これらのヒューマンエラーは、少しの注意で防げるものである一方、日々の業務の中で誰にでも起こりうるため、継続的な注意喚起とミスを防止する仕組み作りが求められます。

原因6:PC・スマートフォン・記録媒体の紛失や盗難

テレワークの普及に伴い、PCやスマートフォン、USBメモリなどを社外に持ち出して利用する機会が増えました。これらのデバイスを外出先や移動中に紛失したり、盗難に遭ったりすることで、情報漏洩につながるケースが後を絶ちません。

デバイス自体にパスワードロックをかけていても、データを暗号化していなければ、内部の記録媒体(ハードディスクなど)を取り出して情報を抜き取られる可能性があります。物理的な管理の徹底と、紛失・盗難に備えたデータ保護対策が不可欠です。

原因7:クラウドサービスなどの設定ミス

利便性の高いクラウドサービスも、設定を一つ間違えるだけで情報漏洩の原因となり得ます。例えば、クラウドストレージの共有設定を誤り、本来は社内限定で共有すべきファイルを「インターネット上の誰もが閲覧可能」な状態にしてしまうといったケースです。

また、Webサイトのサーバー構築時にアクセス制限の設定を怠り、外部からデータベースが丸見えになっていた、という事例もあります。サービスの導入時や設定変更時には、意図しない情報公開が起きていないか、慎重に確認する必要があります。

原因8:悪意ある従業員による内部不正

最も対策が難しい原因の一つが、従業員や元従業員、業務委託先の社員など、正規のアクセス権限を持つ人間による意図的な情報の持ち出しです。

金銭的な動機や、会社に対する不満から、顧客情報や技術情報を不正にコピーして持ち出し、競合他社や名簿業者に売却するといった事件が発生しています。内部不正は、外部からの攻撃と比べて発覚が遅れやすく、被害が大きくなる傾向があるため、アクセス権限の適切な管理や操作ログの監視といった対策が重要になります。

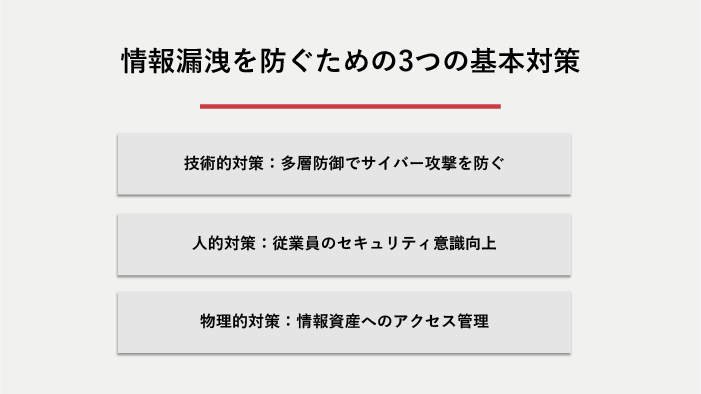

情報漏洩を防ぐために企業が取るべき3つの基本対策

情報漏洩の原因が多岐にわたる以上、対策も一つの方法に頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。

ここでは、企業が取り組むべき基本的な対策を「技術的」「人的」「物理的」の3つの側面に分けて解説します。

| 対策の側面 | 目的 | 具体的な対策例 |

|---|---|---|

| 技術的対策 | サイバー攻撃による侵入や被害を防ぐ | ファイアウォール、ウイルス対策ソフト、EDRの導入、アクセス制御、データの暗号化、定期的なバックアップ |

| 人的対策 | 従業員のミスや不正行為を防ぐ | セキュリティポリシーの策定、定期的な従業員教育(標的型攻撃メール訓練など)、入退社時の情報管理の徹底 |

| 物理的対策 | 情報資産そのものを物理的に保護する | サーバールームの施錠管理、監視カメラの設置、PC・記録媒体の持ち出しルールの策定、クリアデスク・クリアスクリーンの徹底 |

技術的対策:多層防御でサイバー攻撃を防ぐ

技術的対策は、サイバー攻撃から企業の情報を守るための基盤となります。ファイアウォールで外部からの不正な通信を遮断し、各PCにウイルス対策ソフトを導入することは最低限の対策です。

さらに、マルウェア感染後の検知・対応を迅速化するEDR(Endpoint Detection and Response)の導入や、重要なデータへのアクセス権限を必要最小限に絞る「最小権限の原則」に基づくアクセス制御、データの暗号化などが有効です。万一の事態に備え、定期的なデータのバックアップも欠かせません。

人的対策:従業員のセキュリティ意識を向上させる

どれだけ優れたシステムを導入しても、使う従業員の意識が低ければ意味がありません。全従業員を対象としたセキュリティポリシー(情報管理に関する統一ルール)を策定し、周知徹底することが重要です。

また、フィッシング詐欺の手口やメール誤送信のリスクなどについて学ぶ研修を定期的に実施し、セキュリティ意識を高く保つ努力が求められます。実際に標的型攻撃を模したメールを送る訓練なども、従業員の危機意識を高める上で効果的です。

物理的対策:情報資産へのアクセスを管理する

情報が記録されたPCやサーバー、書類といった「モノ」を物理的に保護することも重要な対策です。サーバーを設置している部屋は施錠管理を徹底し、入退室記録を取るようにします。

また、業務時間外には机の上に書類やPCを放置しない「クリアデスク」、離席時にはPCをロックする「クリアスクリーン」を習慣づけることも、内部不正や盗難のリスクを低減させます。

まとめ

本記事で解説した通り、情報漏洩の原因は、外部からのサイバー攻撃だけではありません。社員のうっかりミスや、悪意のあるデータの持ち出しといった内部に起因する問題も大きな割合を占めています。

こうした内部からの情報流出を防ぐには、USBメモリの利用制限やデータの送受信を監視する包括的な対策が不可欠です。組織の情報資産を守るDLPソリューションについて、下記ページで詳しい情報をご確認ください。