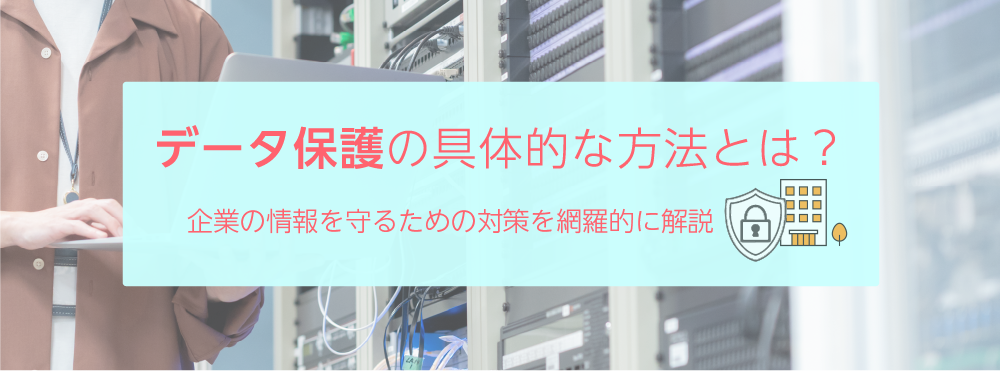

「ランサムウェア」や「情報漏洩」といったニュースが後を絶たない中、「自社の対策は本当に十分だろうか?」と不安を感じている情報システム担当者の方も多いのではないでしょうか。

企業にとってデータは、事業の根幹を支える最も重要な資産の一つです。この大切な資産をサイバー攻撃やシステム障害といったあらゆる脅威から守り、ビジネスを継続させるために「データ保護」は、今や欠かすことのできない取り組みとなっています。

本記事では、データ保護の重要性から具体的な実践方法、そして担当者が知っておくべき関連法規までを網羅的に解説します。「何から手をつければ良いか分からない」とお悩みの方は、ぜひご一読ください。

目次

データ保護とは?その重要性を再確認

現代のビジネスにおいて、データは、企業の生命線ともいえる重要な資産です。しかし、そのデータを狙う脅威は年々巧妙化・多様化しており、ひとたびインシデントが発生すれば、事業に深刻な影響を及ぼしかねません。

まずは、データ保護の基本的な考え方とその重要性について再確認しましょう。

データ保護の基本的な定義

データ保護とは、サイバー攻撃、システム障害、内部不正、自然災害といった様々な脅威から、企業の持つ重要なデジタルデータを守るための一連の戦略やプロセスのことです。これには、技術的な対策だけでなく、社内ルールの整備や従業員教育なども含まれます。データの破損、侵害、損失を防ぎ、事業を継続的に運営できる状態を維持することを目的とします。

なぜ今、データ保護が重要視されるのか

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、企業が扱うデータ量は爆発的に増加しました。それに伴い、ランサムウェアによる攻撃やフィッシング詐欺など、データを標的としたサイバー攻撃のリスクも拡大しています。実際に、国内外の多くの企業がサイバー攻撃により事業停止に追い込まれたり、顧客情報が流出して社会的な信用を失ったりするケースが後を絶ちません。

このような背景から、企業にとってデータ保護は、経営の安定化に直結する重要な経営課題として位置づけられています。

データ保護とデータセキュリティ、プライバシーの違い

データ保護に関連する用語として、「データセキュリティ」と「データプライバシー」があります。これらは密接に関連していますが、それぞれ意味合いが異なります。

| 用語 | 概要 |

|---|---|

| データ保護 | サイバー攻撃やシステム障害など、あらゆる脅威からデータを守るための包括的な取り組みを指します。 |

| データセキュリティ | 主に不正アクセスや改ざんなど、悪意のある攻撃者からデータを技術的に守ることに焦点を当てています。 |

| データプライバシー | 個人情報の取り扱いに関するルールや法律の遵守に焦点を当てており、誰がデータにアクセスでき、 どのように利用されるべきかを管理します。 |

データセキュリティはデータ保護を実現するための一つの手段であり、データプライバシーはデータ保護の中でも特に個人情報の扱いに特化した概念と理解するとよいでしょう。

データ保護を怠ることで生じる具体的なリスク

データ保護対策を怠ると、企業はどのようなリスクに直面するのでしょうか。ここでは、具体的なリスクを3つの側面から解説します。

サイバー攻撃による事業停止リスク

ランサムウェアのようなサイバー攻撃を受けると、業務に必要なデータが暗号化され、アクセスできなくなることがあります。これにより、生産ラインの停止、サービスの提供中断など、事業活動そのものがストップしてしまう可能性があります。復旧までに長期間を要することも少なくなく、その間の売上損失は甚大です。

情報漏洩による信用の失墜と金銭的損失

顧客の個人情報や取引先の機密情報が外部に漏洩した場合、企業の社会的信用は大きく損なわれます。一度失った信頼を回復することは非常に困難であり、顧客離れや取引停止につながる可能性があります。

さらに、被害者への損害賠償や対策にかかる費用など、多額の金銭的コストが発生するリスクもあります。

法令違反による罰則リスク

データ保護に関する法令は年々厳格化しています。特に個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)などでは、データの取り扱いについて厳しい義務が課せられています。これらの法令に違反した場合、高額な制裁金が科される可能性があります。例えば、GDPRでは最大で全世界年間売上高の4%という巨額の制裁金が定められており、企業経営に致命的なダメージを与えかねません。

navigate_next 参考:個人情報保護委員会「個人情報取扱事業者等が個人情報保護法に違反した場合、どのような措置が採られるのですか。」

navigate_next 参考:General Data Protection Regulation(GDPR) “Fines/Penalties”

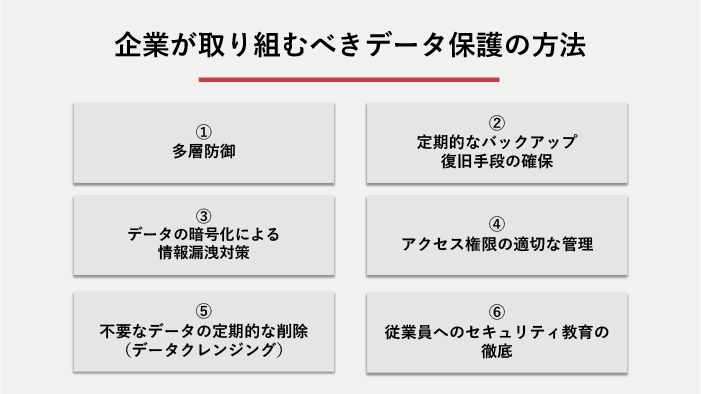

企業が取り組むべきデータ保護の具体的な方法

では、これらのリスクから企業を守るために、具体的にどのような対策を講じればよいのでしょうか。ここでは、企業が取り組むべきデータ保護の基本的な方法を解説します。

基本となる多層防御のアプローチ

「多層防御」とは、単一のセキュリティ対策に頼るのではなく、複数の防御策を組み合わせることで、セキュリティ強度を高める考え方です。

ネットワークの出入口対策、サーバーやPC端末の保護、アプリケーションの管理、ID・パスワードの厳格な管理など、各階層で対策を講じることで、いずれかの防御が突破されても、次の階層で脅威を食い止めることを目指します。

| 防御階層 | 具体的な対策例 |

|---|---|

| ネットワーク | ファイアウォール、IDS/IPS(不正侵入検知・防御システム)の導入 |

| OS/アプリケーション | 脆弱性管理、セキュリティパッチの迅速な適用 |

| エンドポイント(端末) | ウイルス対策ソフトの導入、デバイス制御 |

| 認証 | 多要素認証の導入、推測されにくいパスワードの設定 |

| データ | データの暗号化、アクセス権の管理 |

| 人的対策 | 従業員へのセキュリティ教育 |

定期的なバックアップと復旧手段の確保

どのような強固な防御策を講じても、インシデントのリスクをゼロにすることはできません。万が一、データが破損・消失した場合に備えて、定期的にバックアップを取得し、迅速に復旧できる体制を整えておくことが非常に重要です。

バックアップ取得の際は、「3-2-1ルール」(データを3つ作成し、2種類の異なる媒体に保存し、1つは遠隔地に保管する)を意識すると、より安全性が高まります。

データの暗号化による情報漏洩対策

データの暗号化は、万が一データが外部に流出した場合でも、第三者に内容を読み取られることを防ぐための有効な手段です。データが保存されている状態(保管中)と、ネットワークを通じて送受信される状態(転送中)の両方で暗号化を適用することが推奨されます。これにより、不正アクセスや盗難にあっても、情報の中身そのものを守ることができます。

アクセス権限の適切な管理

データへのアクセス権限を適切に管理することは、内部不正や意図しない情報漏洩を防ぐ上で不可欠です。

従業員に対しては、業務上必要な最低限のアクセス権限のみを付与する「最小権限の原則」を徹底しましょう。また、退職者のアカウントは速やかに削除するなど、権限の棚卸しを定期的に行うことも重要です。

「デバイス制御で内部不正を防止しよう」 « runexy-dlp

不要なデータの定期的な削除

企業が保有するデータの中には、利用されなくなった古いデータや、重複したデータも多く含まれています。このような不要なデータを放置しておくと、管理が煩雑になるだけでなく、情報漏洩のリスクを高める原因にもなります。

定期的にデータを整理し、不要になった個人情報などを適切に削除することで、管理コストを削減し、セキュリティリスクを低減できます。

従業員へのセキュリティ教育の徹底

どれだけ高度なシステムを導入しても、それを使う従業員のセキュリティ意識が低ければ、その効果は半減してしまいます。標的型攻撃メールの見分け方、安全なパスワードの管理方法、機密情報の取り扱いルールなどについて、定期的な研修を実施し、全従業員のリテラシー向上を図ることが重要です。

データ保護に関連する主要な法律と規則

データ保護を推進する上では、関連する法律や規則を理解し、遵守することが不可欠です。ここでは、特に重要な3つの法規制について解説します。

日本の個人情報保護法

日本の個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者に対して、その適正な取り扱いを義務付けている法律です。近年では法改正が重ねられ、漏洩等が発生した場合の報告・通知の義務化や、不適正な利用の禁止などが盛り込まれ、企業の責務は一層強化されています。

navigate_next 参考:e-GOV 法令検索「個人情報の保護に関する法律」

EUのGDPR(一般データ保護規則)

GDPRは、EU域内の個人データ保護を目的とした法令です。EU域内に拠点を持つ企業だけでなく、ECサイトなどでEU居住者に商品やサービスを提供している日本の企業も対象となります。違反した場合には高額な制裁金が科される可能性があるため、対象となる企業は内容を正確に理解し、対応する必要があります。

navigate_next 参考:General Data Protection Regulation(GDPR) “Art.1 GDPR – Subject-matter and objectives”

navigate_next 参考:“Art.3 GDPR – Territorial Scope”

navigate_next 参考:“GDPR - Fines/Penalties”

米国のCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)

CCPAは、カリフォルニア州の住民を対象としたプライバシー保護法です。消費者には、企業が収集した自分の個人情報について知る権利や、削除を要求する権利などが認められています。対象となる企業に地域の制限はなく、カリフォルニア州の住民の個人情報を取り扱う日本企業も対象となる可能性があります。

navigate_next 参考:State of California – Department of Justice – Office of the Attorney General

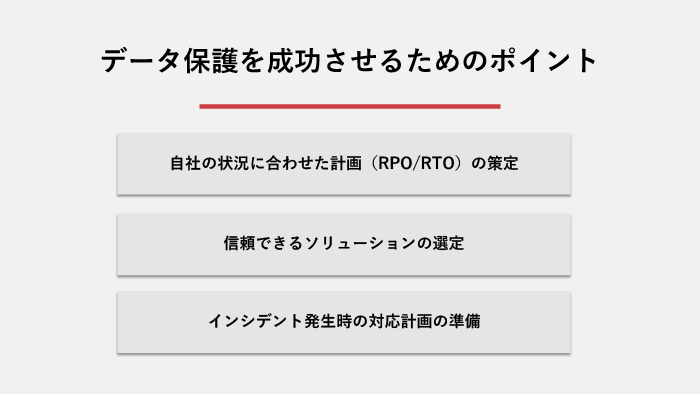

データ保護を成功させるためのポイント

効果的なデータ保護を実現するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

自社の状況に合わせた計画(RPO/RTO)の策定

バックアップや復旧の計画を立てる際には、「RPO(目標復旧時点)」と「RTO(目標復旧時間)」を設定することが重要です。

- RPO(目標復旧時点):障害発生時に、どの時点のデータまで遡って復旧できれば業務に支障がないかを定めた目標値。

- RTO(目標復旧時間):システムが停止してから、どのくらいの時間で復旧させるべきかを定めた目標値。

これらを自社の事業内容や扱うデータの重要性に応じて具体的に設定することで、実効性のある復旧計画を策定できます。

信頼できるソリューションの選定

データ保護を実現するためには、ウイルス対策ソフト、バックアップツール、DLP(Data Loss Prevention)ソリューションなど、様々なツールやサービスが存在します。自社の課題や規模、予算に合わせて、信頼できる実績のあるソリューションを選定することが成功の鍵となります。

インシデント発生時の対応計画の準備

万が一セキュリティインシデントが発生してしまった場合に備え、事前に対応計画(インシデントレスポンスプラン)を準備しておくことが不可欠です。誰が、いつ、何をすべきかを明確にしておくことで、パニックに陥ることなく、迅速かつ冷静な対応が可能となり、被害を最小限に抑えることができます。

まとめ

本記事では、企業におけるデータ保護の重要性から、具体的な方法、関連法規、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。データ保護には、暗号化やアクセス制御など様々な方法があります。しかし、見落とされがちなのが、許可されたユーザーによる内部からの情報漏洩です。

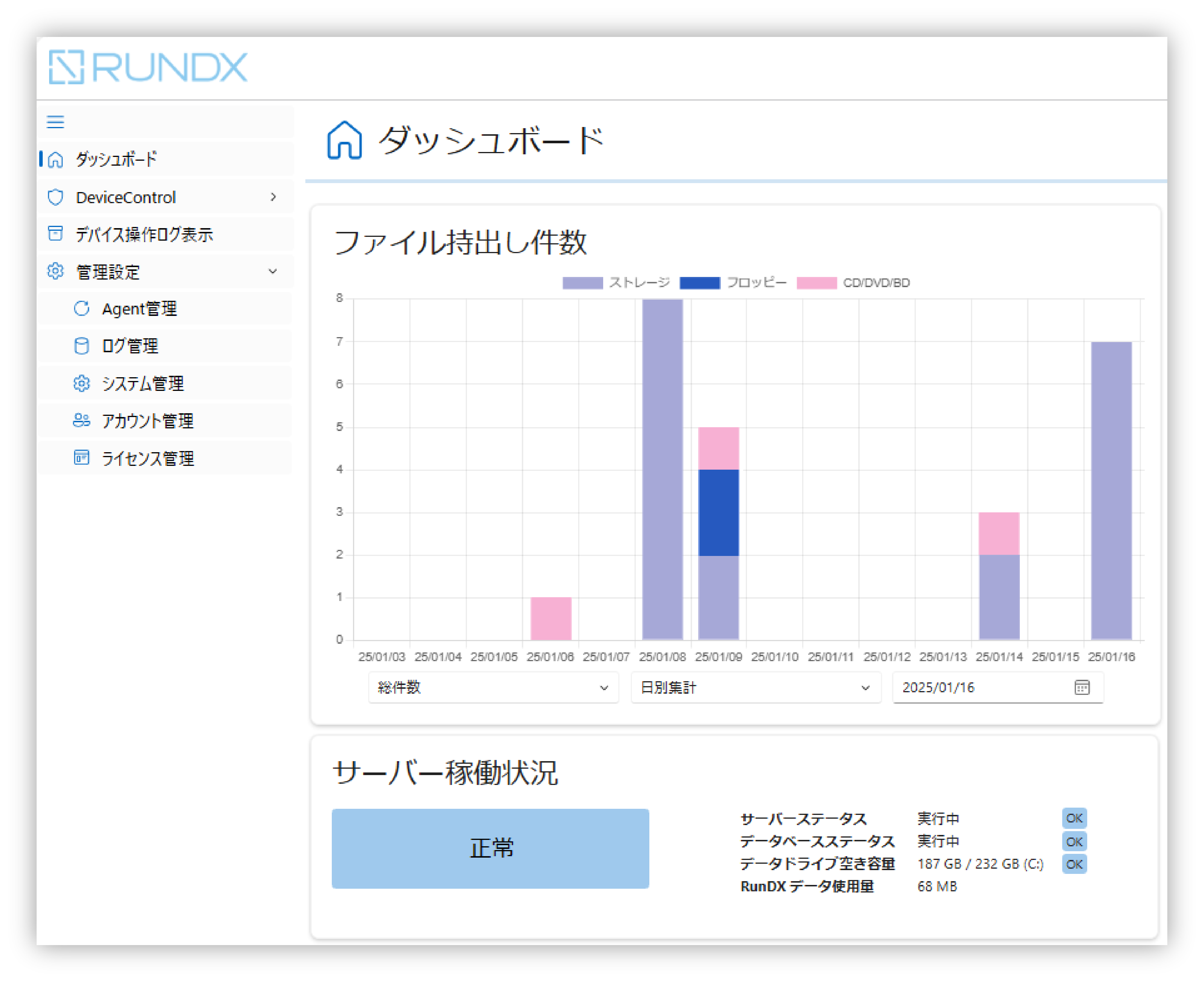

しかしながら、USBメモリによる安易なデータの持ち出しや、Webサービスへのアップロードなどを防ぐには、個人の意識向上だけでは限界があります。データの流れを監視・制御するDLPソリューションで組織的な対策を講じ、より強固な情報セキュリティ体制を構築しませんか。詳細は下記ページでご確認ください。